A5 - sDBDSurface Streamer PropagationTime-resolved electron impact excitation rates showing |

Neue Ernennung

Thomas Mussenbrock wurde an die RUB berufen

Seit dem 1. November 2020 hat Prof. Dr. Thomas Mussenbrock die Professur für Plasmatechnik an der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik inne.

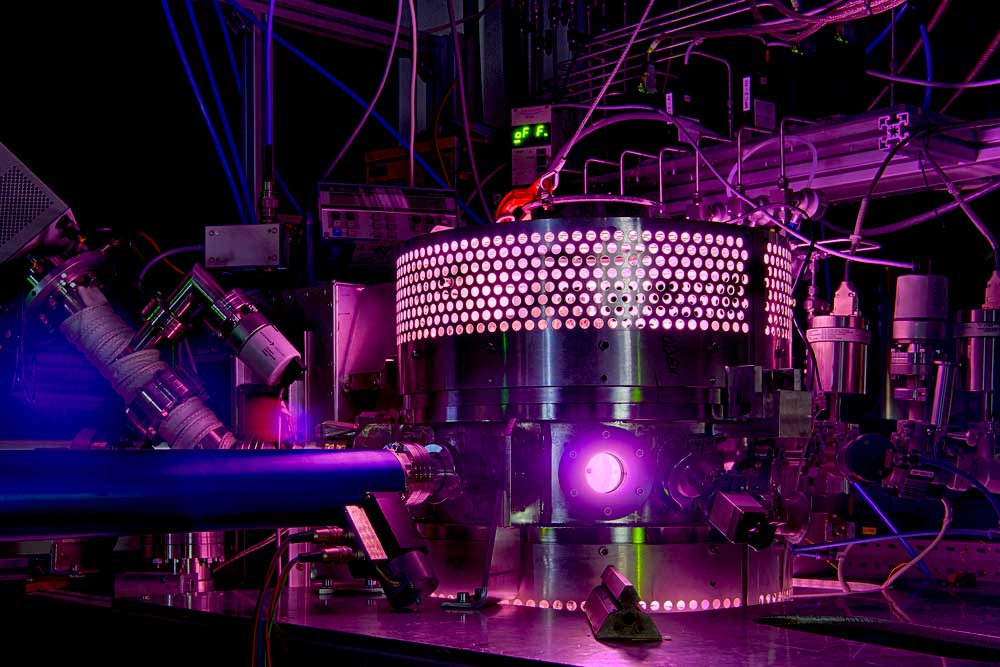

Er forscht an Niedertemperaturplasmen, sowie an nanoelektronischen und nanoionischen Bauelementen. Sein Team entwickelt analytische und numerische Methoden zur Modellierung und Simulation und wendet diese im Zusammenspiel mit Experimenten an. "An der Ruhr-Universität Bochum finde ich dafür die idealen Bedingungen", erklärt Thomas Mussenbrock. "Hier laufen die Experimente direkt nebenan. Ich kann sie live verfolgen und Rückschlüsse für unsere Simulationen ziehen, die sich wiederum positiv auf die nächsten Experimente auswirken. Konkret geht es oft darum, Energie effizient und gezielt in ein Plasma zu bringen. Unser Ziel ist es, nur ganz bestimmte Teilchen anzuregen." Für Thomas Mussenbrock dreht sich ein Großteil seiner Arbeit um den Transport von Energie und Materie. "Wir wollen das makroskopische Verhalten der Systeme auf Basis der mikroskopischen Dynamik der beteiligten Atome, Moleküle, Elektronen und Photonen verstehen", erklärt der Forscher.

Im Detail spielen Plasmen zum Beispiel bei der Herstellung von mikroelektronischen Bauteilen und Schaltungen eine entscheidende Rolle. "Mehr als 70 Prozent aller Fertigungsschritte sind plasmagestützt", sagt Thomas Mussenbrock. "Nicht umsonst heißt es: No plasma, no iPad."

Der Lehrstuhl für Plasmatechnik ist unter anderem an zwei Sonderforschungsbereichen beteiligt. Dabei handelt es sich um den Sonderforschungsbereich SFB-TR 87 "Gepulste Hochleistungsplasmen zur Synthese nanostrukturierter Funktionsschichten" und den SFB 1316 "Transiente Atmosphärendruckplasmen - vom Plasma zu Flüssigkeiten zu Festkörpern". Darüber hinaus ist Thomas Mussenbrock an der Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft FOR 2093 "Memristive Komponenten für neuronale Systeme" beteiligt.

Neu im Team

Judith Golda als Juniorprofessorin für Plasmaphysik an Grenzflächen berufen

Die Mitglieder der Plasmagruppen am Campus begrüßen ihr neuestes Mitglied Jun. Prof. Dr. Judith Golda, die ab dem 01.11.2020 die Gruppe "Plasmaphysik an Grenzflächen" übernehmen wird. Frau Dr. Golda hat in Bochum studiert und promoviert.

Nach mehreren Auslandsaufenthalten war sie zuletzt als Gruppenleiterin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel tätig. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Untersuchung von Nichtgleichgewichtsplasmen und deren Wechselwirkung mit umgebenden Medien wie Festkörpern oder Flüssigkeiten mit Hilfe zahlreicher spektroskopischer Techniken. Diese Themen sind nahtlos in den aktuellen SFB 1316 eingebettet.

Internationalisierung

Erfolgreiche Plasma Summer School im Jahr 2020 im Online-Format

Aufgrund der aktuellen Situation fand die diesjährige Sommerschule nicht am gewohnten Standort des Physikzentrums in Bad Honnef, sondern online statt. Das reguläre Programm bestehend aus Grundlagenvorlesungen der Plasmaphysik kombiniert mit einer Masterclass zu speziellen Themen konnte nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch haben sich alle Dozenten bereit erklärt, ihre Grundlagenvorlesungen über ein Online-Videoformat zu halten. Die Sommerschule wurde auf zwei Wochen mit zwei Vorlesungen pro Tag ausgedehnt. In diesem Jahr konnten mehr Personen teilnehmen, da das Online-Format aus Regionen mit eingeschränkten Reisemöglichkeiten viel leichter zu erreichen ist.

Die Vorlesungen waren technisch einwandfrei und das Feedback von Studenten und Lehrern war sehr positiv. Viele Diskussionen und Interaktionen konnten aufgrund des hohen Engagements aller Lehrenden ermöglicht werden. Außerdem wurden zwei praktische Workshops von L. L. Alves zum Lösen der Boltzmann-Gleichung und von N. Braithwaite zur Analyse der Paschen-Kurve abgehalten.

Wir hoffen auf eine weitere Sommerschule im Jahr 2021, dann wieder in den Räumlichkeiten des Physikzentrums in Bad Honnef. Die neuesten Informationen zur Planung für 2021 werden im März 2021 auf der Homepage der Summer School veröffentlicht.

MGK Aktivität

Großes Kolloquium für April 2021 geplant

Als MGK-Aktivität des SFB 1316 für alle Doktoranden sowie PostDocs des Sonderforschungsbereichs wird ein Kolloquium organisiert, das in einem Konferenzzentrum stattfindet. Das Programm ist für zwei Tage in einem Konferenzzentrum geplant. Das Kolloquium findet im Rahmen eines informellen Formats statt, so dass intensive Diskussionen und Fragen entstehen können.

Zugehörige Doktoranden oder PostDocs aus dem SFB-TR 87 sowie aus kooperierenden Instituten sind willkommen.

Das Kolloquium ist für den 21.04. bis 22.04.2021 in Maria in der Aue in Wermelskirchen geplant.

Weitere Informationen und die Anmeldung werden über eine eigene Seite realisiert: MGK Kolloquium.

Die Organisation wird von zwei Doktoranden des SFB 1316, Jan Kuhfeld und Patrick Preissing, übernommen. Bei Fragen können beide direkt oder über

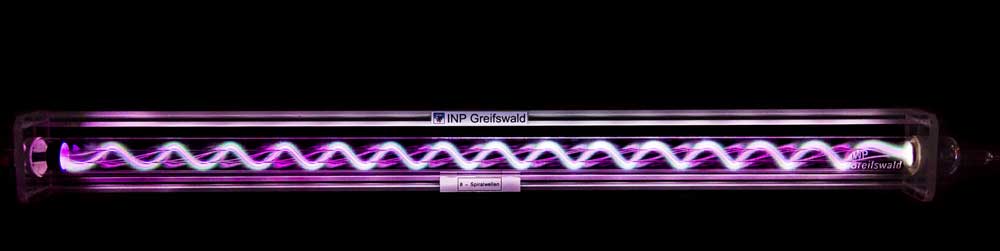

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem INP Greifswald

Forschungsdatenmanagement als zentraler Aspekt innerhalb der Sonderforschungsbereiche

Forschungsdaten sind ein zentraler Output der Wissenschaft. Sie erweitern die wissenschaftlichen Erkenntnisse und sind die Basis für zukünftige Forschungsprojekte. Die Dokumentation von Forschungsdaten sollte fachspezifischen Standards folgen. Die Langzeitarchivierung von Forschungsdaten ist wichtig für die Qualitätssicherung jeder wissenschaftlichen Arbeit, aber auch eine Grundvoraussetzung, um die Wiederverwendbarkeit von Forschungsergebnissen zu ermöglichen.

Forscher des INP Greifswald haben ein vom BMBF gefördertes Projekt mit dem Titel Qualitätssicherung und Vernetzung von Forschungsdaten in der Plasmatechnologie - QPTDat beantragt. Ziel dieses Projektes ist es, Prozesse und Methoden für eine qualitätsgesicherte und interdisziplinäre Wiederverwendung von Forschungsdaten aus der Plasmatechnologie zu entwickeln und zu erproben.

QPTDat Kooperation

Eine Zusammenarbeit zwischen dem INP und dem SFB 1316 begann im 2018 und nun schließen sich der Forschungsbereich Plasmen mit komplexen Wechselwirkungen und auch der SFB-TR 87 den Aktivitäten zum Forschungsdatenmanagement an. Ein vom INP Greifswald organisierter Workshop im Januar 2020 war der Startpunkt für weitere aktive Umsetzungen im Bereich Forschungsdatenmanagement in der Plasma-Community sowohl in den SFBs, als auch im Forschungsbereich.

Erste Maßnahmen bei EP2

Als erste Maßnahme führt eine Initiative bei der Forschungsgruppe EP2 an der RUB zu einer verbesserten Datenspeicherung auf dem lokalen Server des Instituts. Das Speichervolumen wird regelmäßig gesichert und der Zugriff auf die gesamte Gruppe oder auf einzelne Personen ist möglich. Neben den Messdaten werden auch alle weiteren Analyseschritte inklusive Metadaten aus allen Prozessschritten dokumentiert. Die Mitglieder der Forschungsgruppe haben ein Dateinamenschema verwendet, so dass die Dateien von anderen Forschern leicht gefunden werden können.

Forschungsdaten-Repositorium

Schließlich können publizierte Forschungsdaten auf dem Repositorium unter

gespeichert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Idee eines solchen Repositoriums ist die vollständige Dokumentation der Messbedingungen (Messdaten in einem lesbaren Dateiformat inklusive Metadaten). Erste Forschungsgruppen aus den SFBs haben Zugriff auf dieses Repositorium und laden Forschungsdaten von veröffentlichten Arbeiten hoch.

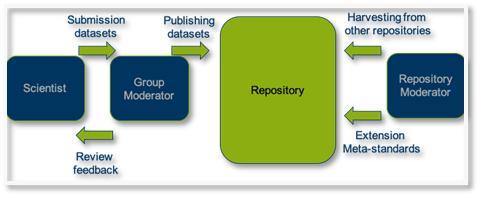

Das Konzept des Repositoriums basiert auf einem mehrstufigen System zur Veröffentlichung von Datensätzen. Benutzer können Daten zur Begutachtung online stellen, die dann von Gruppenmoderatoren veröffentlicht werden. Die Standards für die Veröffentlichung von Datensätzen müssen von der Gruppe festgelegt werden. Darüber hinaus werden derzeit innerhalb der SFBs und gemeinsam mit dem INP Greifswald Metadatenstandards entwickelt, so dass die Dateneingabe in Zukunft übersichtlicher und einheitlicher wird.

NFDI4Phys

Seit kurzem beteiligt sich der Forschungsbereich Plasmen mit komplexen Wechselwirkungen an der Zusammenarbeit verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen im sogenannten NFDI4Phys-Konsortium. Ziel ist es, Strukturen und Werkzeuge zu schaffen, die den Austausch von (hauptsächlich) numerischen Sachdaten in allen Bereichen der Physik, mit angrenzenden Disziplinen und mit der Industrie vereinfachen und vereinheitlichen. Das Konsortium bewirbt sich bei der DFG um eine Förderung im Rahmen des Projekts Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

Im Rahmen des NFDI4Phys-Konsortiums entwickelt der SFB Metadatenstandards für Forschungsfragen der Plasmaforschung. Weitere Ziele sind, zur Definition von grundlegenden und interdisziplinären Standards beizutragen und Methoden zu entwickeln, um Forschungsdaten aus unterschiedlichen Quellen allgemein zugänglich und interpretierbar zu machen.

- Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema benötigen, wenden Sie sich bitte per Mail an

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Japanisches Core-to-Core-Programm

Zwei Doktoranden profitieren von Forschungsaufenthalt am Hamaguchi Lab, Center for Atomic and Molecular Technologies, Osaka University, Osaka

Von Oktober bis Dezember 2019 konnte ich im Labor von Prof. Satoshi Hamaguchi am Center for Atomic and Molecular Technologies in Osaka, Japan, mitarbeiten.

Mein Forschungsgebiet ist die angewandte Mikrobiologie und mein Fokus liegt auf biokatalytischen Reaktionen mit nicht-thermischen Plasmen.

Mit Hilfe von numerischen Simulationen habe ich die Ausbreitung von plasmainduzierten reaktiven Spezies in Flüssigkeiten untersucht, um einen Einblick in die Eindringtiefe und Konzentration dieser Spezies zu erhalten. Dieses Wissen wird helfen, die Wechselwirkung zwischen Plasmen und Enzymen zu verstehen, die im Projekt B8 des SFB 1316 untersucht werden, speziell um die Enzyme vor Inaktivierung zu schützen und die Biokatalyse voranzutreiben.

Der Forschungsaufenthalt in Japan war sehr hilfreich, um mein Wissen für meine Hauptforschungsfrage zu vertiefen.

adaptiert nach Abdulkadir Yayci, Projekt B8 des CRC 1316

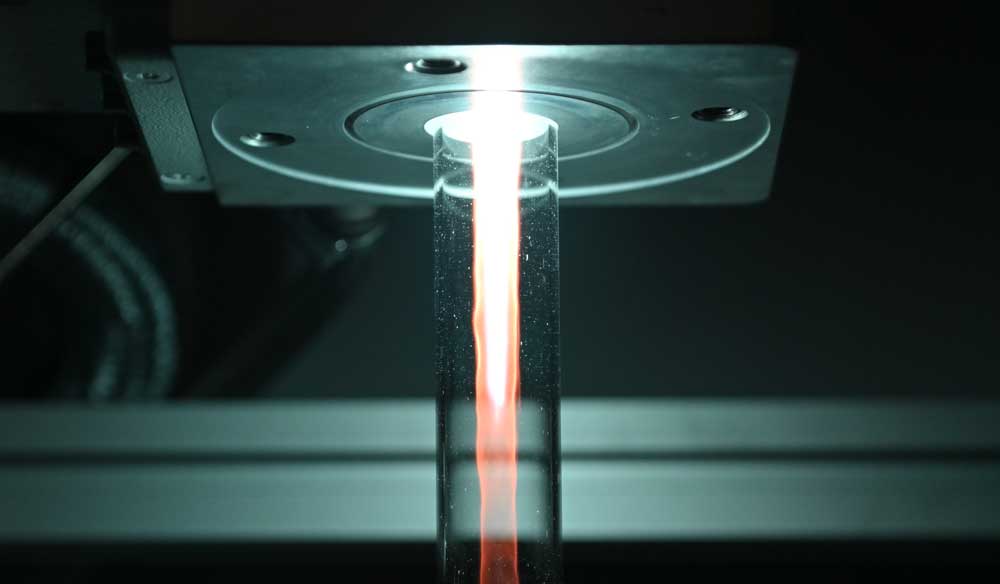

Ich habe für 3 Monate die Hamaguchi Laboratorien an der Universität Osaka in Japan besucht. Der Laboraustausch wurde teilweise durch den SFB 1316 und das JSPS core-to-core Programm finanziert. Die Gruppe von Prof. Satoshi Hamaguchi entwickelte eine Reaktions-Diffusions-Konvektions-Simulation für die Erzeugung und den Transport von chemischen Spezies in Wasser, die durch Atmosphärendruck-Plasma eingeführt werden. Während meines Aufenthaltes arbeitete ich an einem mehrphasigen Fluidmodell. Das typische Strömungsfeld eines turbulenten Atmosphärendruck-Plasmastrahls in unmittelbarer Nähe einer Flüssigkeit wurde durch Lösung eines k-Epsilon-Turbulenzmodells modelliert. Für die gekoppelte Strömung von gasförmiger und flüssiger Phase wurde eine Volume-of-Fluid (VOF) Methode angewendet. Die Simulationen stimmen sehr gut mit experimentellen Ergebnissen aus der Literatur überein. Die Ergebnisse aus den Strömungssimulationen wurden in die Reaktions-Diffusions-Konvektions-Gleichungen integriert, um den Einfluss verschiedener Strömungsregime auf die Erzeugung und den Transport chemischer Spezies in der Flüssigkeit zu bewerten.

An der Universität Bochum arbeite ich als Doktorand im Projekt B5 des SFB 1316: 2D-Plasma-Flüssig-Fest-Grenzflächen - plasma-elektrolytische Oxidation. Die generierten Ergebnisse können für dieses Projekt im Hinblick auf die Generierung chemischer Spezies innerhalb von Flüssigkeiten nützlich sein. Darüber hinaus ist das Strömungsmodell auch für andere Gruppen interessant, die sich mit Atmosphärendruckplasmen beschäftigen (z.B. Projekt B2: Selbstorganisation von sub-µm Oberflächenstrukturen, stimuliert durch mikroplasmaerzeugte reaktive Spezies und kurz gepulste Laserbestrahlung).

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich einen sehr angenehmen Aufenthalt in Osaka hatte, den ich persönlich sehr genossen habe. Die Zusammenarbeit mit den Hamaguchi Laboratories war sehr fruchtbar und alle waren während meines Aufenthaltes sehr freundlich.

adaptiert nach Patrick Hermanns, Projekt B5 des CRC 1316

Eickhoff preis

Dr.-Ing. Schmidt wird für seine herausragende Dissertation ausgezeichnet

Technische Plasmen gehören zu den Dingen, die die Welt um uns herum maßgeblich beeinflussen, ohne dass viele davon wissen. „Man kann zum Beispiel Oberflächen mit Plasmen bearbeiten; entscheidend aber sind sie in der Herstellung moderner Computerchips, die in fast allen modernen technischen Geräten verbaut sind – vom Auto bis zum Smartphone“, verdeutlicht Frederik Schmidt. „Ein besseres Verständnis dieser Technik führt zu Innovationen, die unser Leben erleichtern, Menschen vernetzen und unsere Zukunft prägen.“

In seiner Dissertation hat er untersucht, wie die Energie in ein Plasma gelangt. Der Weg von der Steckdose zu nanometergroßen Halbleiterbahnen wird von verschiedenen Spezialisten untersucht und ist teils gut verstanden. Frederik Schmidt hat zwei dieser Spezialgebiete zusammengeführt: das elektrische Netzwerk zwischen Steckdose und Plasma zum einen, und detaillierte Plasmasimulationen zum anderen. Das erlaubt es, den Zusammenhang zwischen beiden zu untersuchen. „Ich habe beispielsweise betrachtet, auf welchen Wegen die Energie fließt und wie viel auf dem Weg ins Plasma verloren geht. Das ist teilweise eine ganze Menge“, so der Forscher. Die Ergebnisse helfen, Anlagen und Aufbauten effizient zu gestalten und so sparsamer und ökologischer zu machen. Darüber hinaus hat er ein eigenes elektrisches Netzwerk entwickelt, das für bestimmte Anwendungen mit deutlich weniger Aufwand und Verlusten umgesetzt werden kann als bisher. „Ich konnte theoretisch zeigen, dass das funktioniert. Kollegen in Frankreich konnten dann in Experimenten nachweisen, dass es auch praktisch möglich ist, so etwas zu bauen", sagt Schmidt.

Meike Drießen, RUB

Forschungsarbeit

Entschlüsselung der ns-Plasmaphysik von Streamern in Wasser

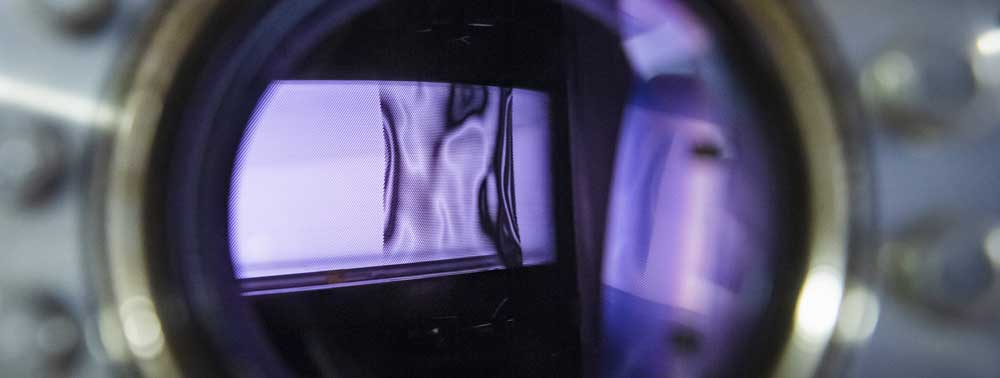

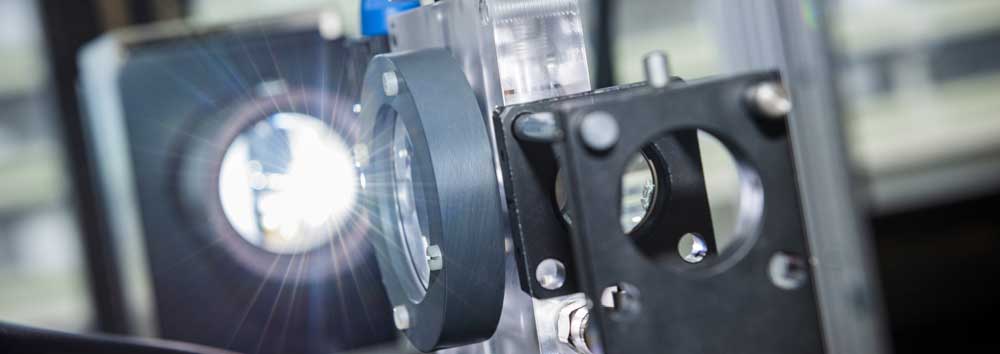

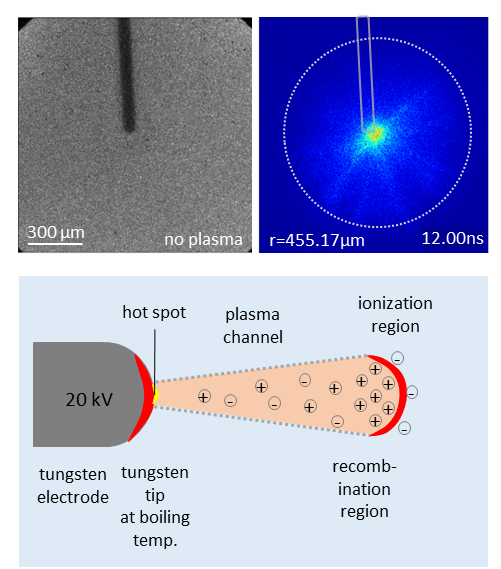

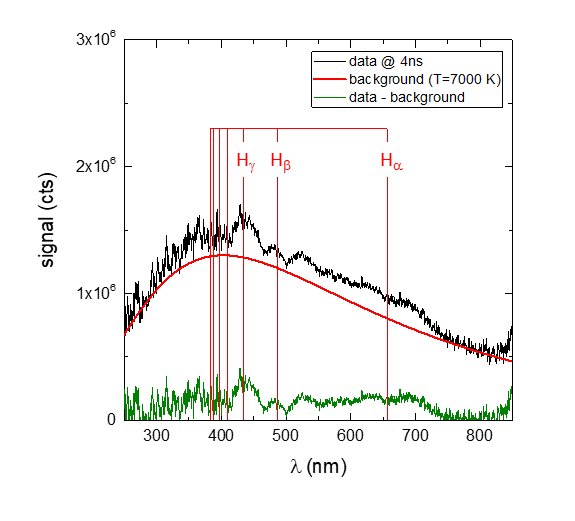

Die Spektren werden durch das Schwarzkörperkontinuum von der heißen Wolframoberfläche und Linienemissionen der Wasserstoff-Balmer-Reihe dominiert. Für die Wolframoberfläche werden typische Temperaturen von 6000K bis 8000K erreicht, was der Siedetemperatur von Wolfram bei unterschiedlichen Wolfram-Dampfdrücken entspricht. Die Analyse des Zündvorgangs und der damit einhergehenden spektralen Merkmale weisen darauf hin, dass das Plasma durch Feldionisation von Wassermolekülen an der Elektrodenoberfläche initiiert wird. Am Ende des Pulses kann es zur Feldemission von Elektronen kommen. Während des Plasmapulses wird postuliert, dass sich das Plasma lokal an der Elektrodenoberfläche zusammenzieht und einen Hot Spot bildet. Dies verursacht einen charakteristischen Beitrag zur Kontinuumsemission bei kleinen Wellenlängen. Die Spektren zeigen auch ausgeprägte Emissionslinien der Wasserstoff-Balmer-Reihe.

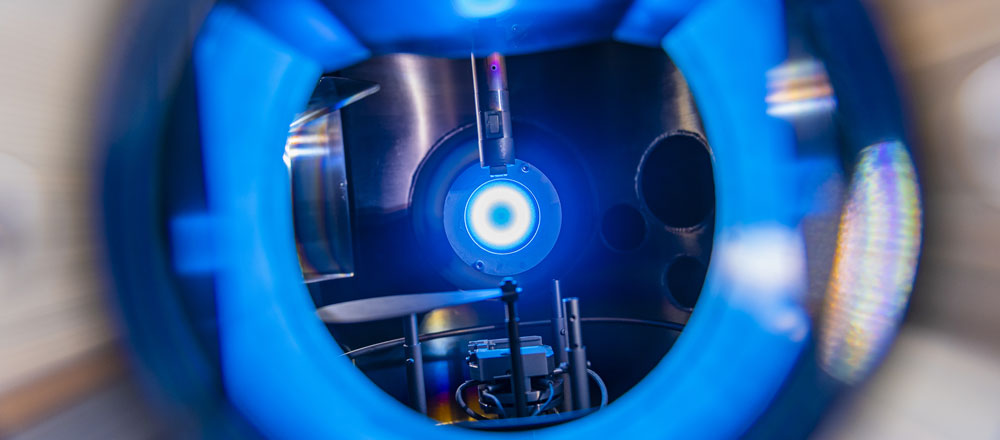

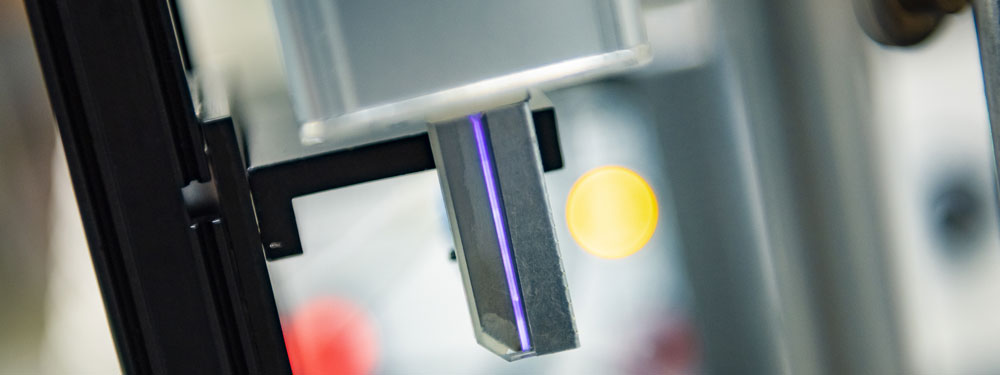

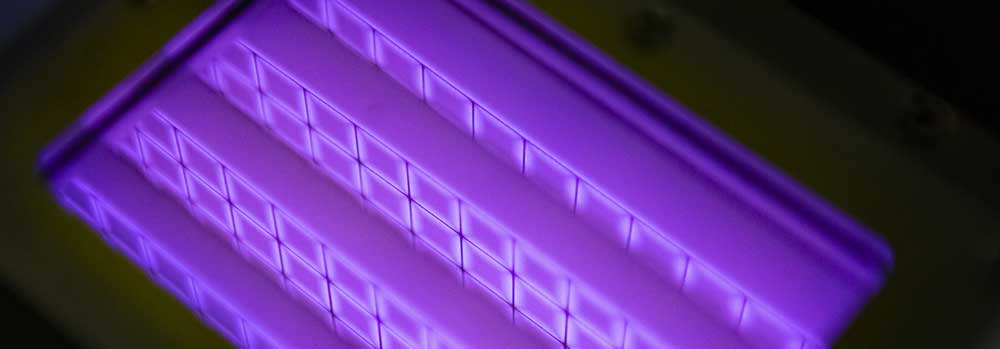

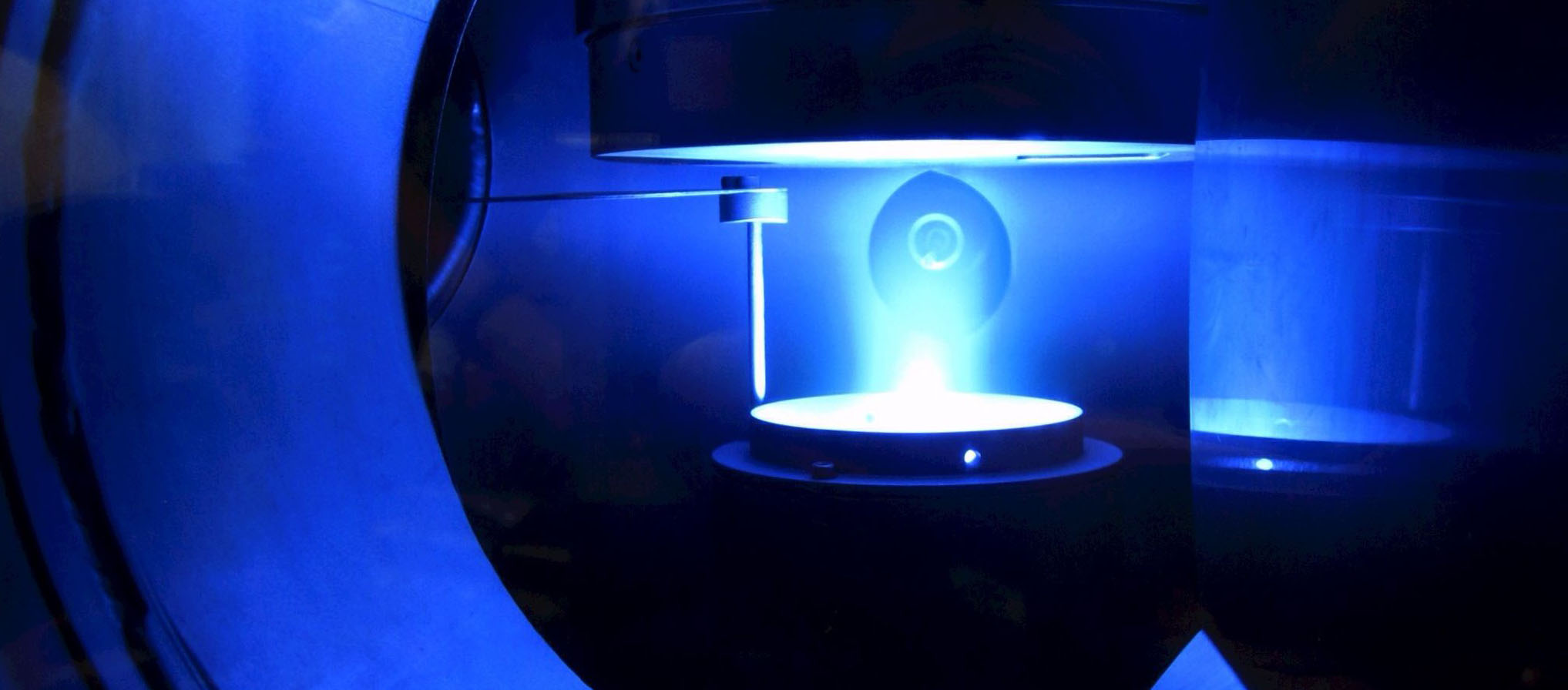

Nanosekundenplasmen in Flüssigkeiten sind eine wichtige Methode zur Auslösung der Wasserchemie für die Elektrolyse oder für biomedizinische Anwendungen in der Plasmamedizin. Für das Verständnis dieser chemischen Prozesse ist es wichtig, die Variation der Temperaturen in diesen dynamischen Plasmen zu kennen. Dies wird durch die Beobachtung von Nanosekunden-gepulsten Plasmen analysiert, die durch Hochspannungen (HV) bei 20 kV und Pulslängen von 15 ns erzeugt werden, die an eine Wolframspitze mit 50 Mikrometer Durchmesser angelegt werden, die in Wasser eingetaucht ist. Die Plasmaemission wird mittels optischer Emissionsspektroskopie (OES) im Bereich von UV-Wellenlängen von 250nm bis zu sichtbaren Wellenlängen von 850nm bei einer hohen zeitlichen Auflösung von 2 ns analysiert.

Die Plasmastrahlung wird mit Hilfe der optischen Emissionsspektroskopie analysiert.

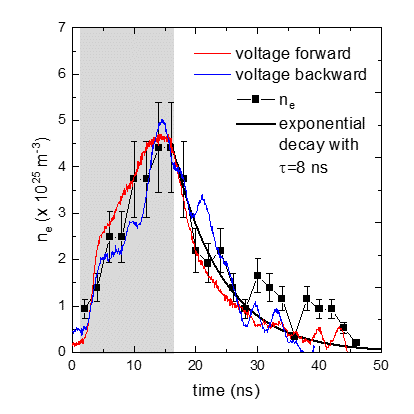

Auffallend ist, dass die Elektronendichte der an der Elektrode angelegten Spannung während der steigenden und fallenden Flanke des Pulses eng folgt. In Nanosekundenplasmen in Gasen bei Atmosphärendruck weisen Spannung und Strom normalerweise eine Verzögerung auf, wobei die Spannung zuerst ansteigt, gefolgt vom Strom aufgrund des verzögerten Aufbaus der Elektronendichte in der Ionisationslawine. Während der Plasmaausbreitung in der Flüssigkeit ist die Dichte der Spezies jedoch um drei Größenordnungen höher, so dass der Aufbau der Ladungen im Vergleich zur Änderung der Spannung viel schneller erfolgen dürfte. Das Gleiche gilt auch für die Rekombination, die bei diesen Dichten Zeitkonstanten in der Größenordnung von ps aufweisen sollte. Die tatsächliche Elektronendichte ist dann ein Gleichgewicht zwischen der Erzeugung von freien Elektronen in den hohen elektrischen Feldern und deren Verlust durch Rekombination. Dies ist konsistent mit der Beobachtung, dass die Elektronendichte auch der Abnahme der Spannung mit einer Zeitkonstante von 8 ns folgt. Der Zerfall der Elektronendichte ist kein freier Zerfall aufgrund von Rekombination, sondern folgt einem abnehmenden Gleichgewichtswert als Konkurrenz zwischen Ionisation und Rekombination.

- Veröffentlichung in PSST: Nanosecond pulsed discharges in distilled water - Part I: Continuum radiation and plasma ignition K. Grosse, V. Schulz-von der Gathen, A. von Keudell

- Veröffentlichung in PSST: Nanosecond pulsed discharges in distilled water - Part II: Line emission and plasma propagation A. von Keudell, K. Grossse, V. Schulz-von der Gathen

Öffentliche Forschungsaktivitäten

"Mobiler Plasma Workshop" für Oberstufenschüler*innen abgeschlossen

Der letzte Arbeitsschritt für das aktuelle Projekt der Öffentlichkeitsarbeit ist abgeschlossen. Der Plasma-Truck, also die mobile Werkstatt für Schüler*innen, richtet sich an Physikkurse der letzten beiden Schuljahre.

Das didaktische Konzept des Workshops ist die Vertiefung des vorhandenen Wissens durch die Verknüpfung der bereits bekannten Physik mit Konzepten aus der Plasmaphysik. Das Konzept wurde zusammen mit der Arbeitsgruppe Physikdidaktik von Prof. Krabbe an der Fakultät für Physik und Astronomie der Ruhr-Universität Bochum entwickelt. Im Rahmen einer Masterarbeit analysierte Jasmin Schmidt das vorhandene Wissen der Schüler*innen über Plasmen. Dabei stellte sie fest, dass viele Experimente und Beschreibungen von Phänomenen im Unterricht behandelt wurden, die aber nicht mit Plasmen in Verbindung gebracht wurden.

Hier greift der Workshop die bekannten Experimente auf und ordnet sie neu ein. Anschließend können interessierte Schulklassen in und um Bochum den Workshop für einen Zeitraum von 90 Minuten buchen. Am Tag des Workshops werden Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit sowie studentische Hilfskräfte die Schulklasse besuchen. Zur Einführung in das Thema wird ein kurzer Film produziert. Anschließend haben die Schüler*innen die Möglichkeit, die Experimente selbständig in Kleingruppen zu bearbeiten. Ein Begleitheft mit Informationen zu den Experimenten führt durch den Workshop. Erste Gruppen können den Workshop nach den Sommerferien ausprobieren, falls die Covid-19-Maßnahmen dies zulassen.

Maike Kai & Marina Prenzel, Öffentlichkeitsarbeit CRCs